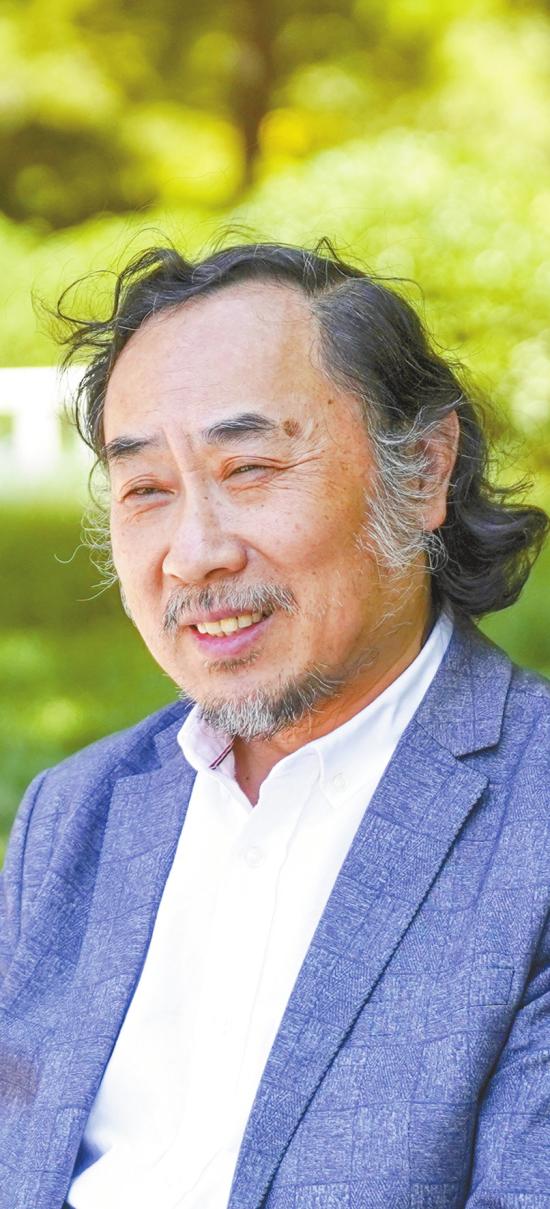

中国作协诗歌委员会副主任、北京师范大学文学院教授、大足石刻守护人张清华:大足石刻值得各界深入探究并传承创新

“早在上世纪80年代,我就知道大足石刻,一直心怀向往,40年以后的今天,我终于来到现场。”张清华表示,此次“奔现”大足石刻让他欣喜万分。

在沉浸式体验8K球幕电影《大足石刻》,并实地探访宝顶山石刻后,张清华深受震撼,连称“不虚此行”。

作为研究精神现象的权威学者,张清华指出,大足石刻呈现出独特的历史脉络与地域特色——既承续了唐至宋一脉相承的经典造像艺术,又巧妙融汇了江南与蜀地的民俗风情,将世俗生活图景生动镌刻于石刻之中。

“大足石刻深刻体现了晚唐至宋代精神信仰与世俗生活的交融互动。”他阐释道,“同时也印证了中国南方在宋代已形成的发达工商业与浓郁城市文化,其形象构造与社会历史之间存在着精妙而复杂的对应关系,值得学界深入探究。”

在张清华看来,相较于中国其他名窟,大足石刻的丰富性与艺术价值毫不逊色。“这是公元9至13世纪世界石窟艺术史上最后的丰碑,为人类留下了珍贵的艺术与精神遗产。我们应当加大传播力度,让世界认识大足石刻。”

张清华呼吁文艺界肩负起传承创新的责任:“大足石刻蕴含着丰富的文化内涵,既是中华优秀传统文化的集中展现,也是引领社会风尚的重要载体。文学、艺术、影视等领域都应积极参与,创作出更多优秀的文化产品,让这一世界文化遗产焕发新的生机。”

作家简介:

张清华,1963年生,山东省博兴县人,文学博士。现为中国作协诗歌委员会副主任、中国当代文学研究会会长、北京师范大学文学院教授、北师大国际写作中心执行主任。作为中国当代文学研究与批评领域的权威学者,张清华出版《中国当代先锋文学思潮论》《中国当代文学中的历史叙事》《文学的减法》《新世纪诗歌》等学术与批评著作20余部,出版诗集《形式主义的花园》等4部,散文集《海德堡笔记》《春梦六解》等4部。自90年代初以来,在《中国社会科学》《文学评论》《文艺研究》等刊物发表学术论文与文学批评400余篇。

记者 谢凤

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册