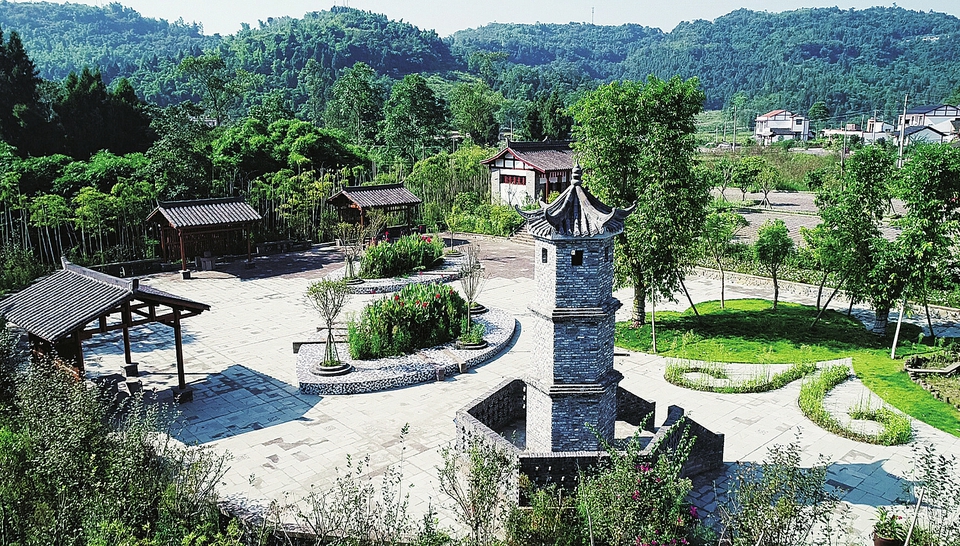

焚烧字纸的惜字阁

重建的惜字阁记者黄舒摄

乾隆六年(1741年)秋,大足县衙由东街迁到西街,知县沈潜将东街的旧县衙改成了义学(义学也称“义塾”,是指中国旧时靠官款、地方公款或地租设立的蒙学),使一些天资高而家庭贫寒的子弟也能入学。

龙塘村梁家主事的梁夫人早就倾心办学,听此消息便重燃办学之心。可是办学所需的财力物力不是一家所能承受的,梁夫人为此上下奔走,左右调解,使得办义学的倡议得到了龙塘村人的全力支持,村民们有钱的出钱,有力的出力。一年不到,龙塘村的义

学——来凤院就开始行课了。

一日,任重庆府按察司经历之职退休回到龙塘村的姜大选,受来凤院之邀,为学子讲一堂课。课前,他碰见一个学子用一张有字的纸去揩手上的墨汁,便心生愠意。

走上讲台,他先问学子字为谁所造。得到众学子齐声回答后,他便给学子讲述了仓颉造字不易的故事,并结语说:“仓颉造字,乃是惊天地,泣鬼神的壮举。我们对待仓颉造出的字,必须有敬畏之心、珍惜之情。”

之前用有字的纸揩墨汁的学子知道姜大选是在批评自己,遂站了起来主动承认错误,并得到了姜大选的点头赞许。

来凤院李先生说:“学子们的废字纸全都交到我处,聚集多了,我在夜深人静之时将其焚烧,如果有一个专门处理废字纸的地方就好了。”

姜大选一听,觉得主意不错,便承诺半年后造一个处理废纸的阁楼。果然,四个月之后,惜字阁就矗立在来凤院旁边的骑龙嘴上了。

顾名思义,“惜字”就是珍惜文字之意,惜字阁是一个丈多高的石阁,分为二层:下层六七尺见方,三面石壁均有雕花圆窗,读书人用过的废字纸便在此层焚烧,以达“惜字”之意。二层见方略有收缩,以嵌入寸许厚的块石向外伸展数寸而与下层相隔,左右两面石壁,也有雕花圆窗,中间供有土地菩萨。二层上面便是阁顶与阁檐,圆中带方的阁顶挺立阁檐之上,四块用整石雕刻的、末端雕有鸟兽的阁檐傲然飞翘,伸向四方。

自此,龙塘村成了惜字阁村,阁旁的小石桥成了惜字阁桥。

村民们爱屋及乌,初一和十五都去给惜字阁上的土地菩萨上一炷香。而这一年,从邻县蔓延过来的瘟疫到惜字阁止步,这件事更是让村民们相信是惜字阁土地菩萨显灵,村里村外前来上香的人更是络绎不绝。

之后,姜大选与乡中长老商议,立即在紧挨着惜字阁的边上修了一座骑龙庙,将惜字阁上的土地菩萨与几尊佛像一起,请进了骑龙庙中,供百姓们烧香膜拜。如今,惜字阁原址已不复存在。

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册