千年石刻发“新枝”

灯光渐暗,大幕拉开,首部以大足石刻为创作背景的舞剧《天下大足》正陆续登陆全国11座城市巡演。作为重庆唯一的世界文化遗产,千年大足石刻走下崖壁,走上舞台,再次破壁出圈,让许多观众直呼“一定要亲自去看看大足石刻”。

大足石刻始建于初唐,历经晚唐、五代,兴盛于两宋,代表了公元9—13世纪世界石窟艺术的最高水平,对中国石窟艺术的创新与发展有重要贡献,具有前期各代石窟不可替代的历史、艺术、科学和鉴赏价值。然而,近千年来,大足石刻因南方湿润气候、风化的影响,受到不同程度的损坏。

从1999年大足石刻被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》以来,26年时光里,大足石刻保护研究利用水平全面提升,从保护到管理,从研究到利用,插上“科技”和“数字”双翼的大足石刻,正在世人面前焕发出璀璨的光芒。

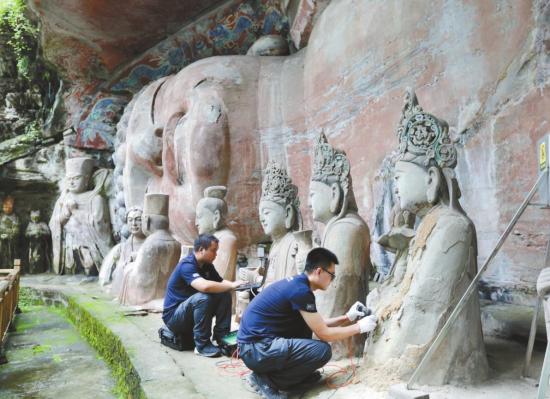

修护工程延续石刻“生命”

历经千年时光,大足石刻有不少造像都身患不同的病害。

宝顶山大佛湾摩崖造像,由于长期暴露在高温高湿、降雨丰沛环境条件下,在水、干湿变化、温差变化、大气污染、人类活动等因素作用下,存在多种病害。其中,水害问题尤为严重。

卧佛是宝顶山石窟中的精品,造像开凿于南宋,全长31米,双脚隐没于岩体之中。这种“意到笔伏,画外有画”的表现形式,以有限的画面,表现出无限的艺术形象,是中国山水画于有限中见无限这一传统美学思想的成功运用。

南方地区潮湿的气候特点,让卧佛在数百年时间里饱受渗水浸蚀的严重影响。然而,在几十年的保护过程中,各种“药方”都用了,效果却并不明显。

2015年,大足石刻启动了史上最大规模的水害治理工程,宝顶山卧佛一期治水工程正式实施。这项工程是在近半个世纪治理工程的基础上,以完整系统思路开启的研究性项目。

“在这个工程中,所采用的主要是帷幕灌浆、地表防渗、开凿水平泄水孔等‘疏导’与‘防堵’并举的综合性工程措施。”大足石刻研究院保护工程中心主任陈卉丽说,工程采用了很多新技术和新措施,通过一边施工,一边研究,一边改进措施,让治水工作得以科学推进。

经过近两年的时间,最终通过“截水帷幕+立体泄水”砂岩质石窟水害治理模式,卧佛区域长期的渗水问题得到有效改善。

千手观音是宝顶山最著名的景点。88平方米的崖壁上,千手观音千只手臂仿若孔雀开屏,金光夺目,气势恢宏,是我国最大的集雕刻、彩绘、贴金于一体的摩崖石刻造像。

别看现在的千手观音如此大气恢宏,在2008年之前,它还是锈迹斑斑、残败不堪。不仅表面脱漆、残破,用X光探测,里边也早已多处破裂。

2008年5月,国家文物局将大足石刻宝顶山上的千手观音抢救加固保护列为国家石质文物保护“一号工程”。千手观音的修复创造性地将工业X光探伤、红外热成像探测等技术首次成功运用于石质文物勘察研究。

2015年6月,历时近8年的千手观音造像抢救性保护工程正式竣工,开创了多学科、多领域开展大型不可移动石质文物修复的先河,成为中国文物保护史中具有里程碑意义的事件。

大足石刻文物保护工程还在继续。2017年,重庆大足石刻研究院与意大利威尼托文化遗产集群签署合作协议,利用意大利先进的文物修复技术,合作修复大足石刻考古遗址内的舒成岩摩崖造像;2022年3月,大足石刻研究院与复旦大学、日本奈良文化财研究所三方开展的合作,推进石窟寺科技保护及预防性保护工作……

此外,川渝石窟保护示范项目——大足石刻宝顶山卧佛、小佛湾修缮工程稳步推进,针对卧佛、小佛湾石刻造像发育的石质风化、彩绘及贴金劣化、可溶盐风化、生物侵蚀、表面污染等病害进行了为期3年的专项研究,成效显著。

筑起文物智能守护网

在大足石刻宝顶山石刻景区,游客们每天从全国各地来到这里,他们在惊叹石刻造像的鬼斧神工之时,关于石刻的温度、微环境、岩体稳定性等指标正实时传送到大足石刻研究院监测中心一块大型LED屏上。

这就是大足石刻监测预警系统,是我国首个多点野外不可移动文物安全技术防范系统。该系统于2019年12月正式投用,内容涵盖了文物本体、文物环境、自然环境、人为活动因素以及保护管理等18个大类、70余个子项,实现了数据采集、数据分析、监测预警、数据对接等一套完整的数字化遗产监测链条,全方位加强了遗产监测,为大足石刻保护提供了科学决策依据。

不只宝顶山,大足石刻中“五山”之上的成片石窟,以及散布野外的零星造像,都被安装上了这样的“守护网”。

据介绍,大足石刻监测预警系统通过视频监控系统、报警系统、门禁一卡通系统、可视对讲系统、电子巡更系统五大系统,实现了重要区域的全方位视频监控覆盖、多重报警手段的综合利用、监控报警联动等多种技防手段,可24小时对文物区以及景区人流情况进行全方位实时监控。目前已有国家级、市级、区级文保单位43处接入了大足石刻研究院安防系统。

同时,大足石刻已与国家监测预警总平台实现有效对接,构建起一套全面而精细的监测体系。

此外,为更好地传承和修复大足石刻这一珍贵的世界文化遗产,大足石刻文物医院应运而生。

大足石刻文物医院于2022年6月11日正式投入使用,是一所将传统工艺与现代科学理念相结合,文物修复与公众展示相辅相成的“文物全科医院”。

大足石刻文物医院坐落于大足石刻游客服务中心二层,占地面积近1600平方米,立足大足、面向西南、辐射东南亚,主要开展大足石刻保护科学技术的研究与攻关,传承、创新、引进石质文物保护修复技术,指导大足石刻保护修复工作。

大足石刻文物医院内设文物保护科技实验室、文物保护修复室、大足石刻监测预警中心、保护与修复成果展示室等四部分。它在传承文物修复技艺传统的基础上,还融入了先进的现代科技,各种文物“诊疗”设备应有尽有。患病文物经过科学“体检”后,病害分析更加准确,治疗过程更加科学。

“文物医院建成投用以来让更多患病文物的生命得到延续,焕发出新的活力。”陈卉丽表示,大足石刻文物医院的建立,可以进一步提升大足石刻保护修复的科技含量,同时也是对大足石刻几十年的经验和技术进行总结,文物医院将辐射到川渝地区,乃至全国各地,进而为建设南方石窟科研基地打下坚实基础。

学术研究不断繁荣

关于大足石刻的研究,最早从清朝便开始。此后,越来越多的学者投身于大足石刻这座学术金矿。随着大足石刻学术研究的不断繁荣,“大足学”应运而生,把大足石刻研究上升到了学科和系统的高度,具有里程碑意义。

“大足学”不只研究大足石刻本身,而是以大足石刻为中心,涵盖整个巴蜀石窟研究的一门地域性学科。除了大足石刻研究院作为“大足学”研究的主体机构以外,还在四川美术学院、南京师范大学等高校成立了“大足学”研究中心。

此外,大足石刻研究院还积极搭建“大足学”国际学术研讨平台,来自美国、德国、日本、印度、巴基斯坦等国的专家、学者,多次前来访问、交流,并从宗教艺术、石窟考古、世界遗产、碑铭文献、信仰义理等多方面对大足石刻进行深入研讨。

2019年9月,《大足石刻全集》11卷19册出版,这是我国对大型石窟群进行全面编纂的第一部考古报告集,无愧为大足石刻研究划时代的里程碑。

这套全集首次对大足石刻中列入世界文化遗产的5处石窟(宝顶山、北山、南山、石门山、石篆山)进行了系统的考古调查和整理,为600多个龛窟的造像留下了客观真实的“身份证”。《大足石刻全集》借助现代化的科技手段,对大足石刻的文物本体进行了系统的考古学研究,融汇科学性、史料性、文献性、记录性、艺术性于一体,涵文字报告、实物图版、研究专论与附录索引于一书,打造了大足石刻最完整的文物信息库。

近年来,大足石刻研究院主动融入成渝地区双城经济圈、巴蜀文化旅游走廊、川渝石窟寺国家遗址公园建设,加强了石刻文化的保护、传承、利用方面的合作。《巴蜀石窟全集》就是川渝两地携手保护石刻文化的体现。

2023年3月,大足石刻研究院牵头启动了《巴蜀石窟全集》的编撰工作,相继对重庆合川、潼南,四川安岳、广元、巴中等地的石窟进行了科考式摄影、拓片等基础资料收集工作。

《巴蜀石窟全集》将通过对巴蜀地区北朝至南宋以来的石窟,及少量明清代表性石窟史料的抢救性收集与整理,完善和建立巴蜀石窟记录档案,建设巴蜀石窟数字资源库,并以图版、拓片、重要线图、测绘图、专论、记录说明等形式,整理编辑出版《巴蜀石窟全集》,从而为保护、利用巴蜀石窟提供最真实的历史资料。

此外,大足石刻研究院还与中国文化遗产研究院及四川省文物保护机构共同建立川渝石窟保护研究中心、川渝石窟保护研究联合实验室、川渝石窟保护利用科技创新基地,开展川渝地区潮湿环境下石窟本体风化、渗水、微生物等病害防治及彩绘贴金类石窟造像保护修复等关键共性技术研究,探索石窟保护新材料、新技术、新方法;积极推进编制川渝石窟寺国家遗址公园建设规划,助推川渝石窟寺国家遗址公园建设项目成为巴蜀文化旅游走廊的重要引擎;共建资阳大足石窟寺文物主题游径,探索打造世界级石窟寺特色文化旅游目的地;和成都金沙遗址博物馆合作打造“点石成金”文旅品牌,培育文旅新质生产力。

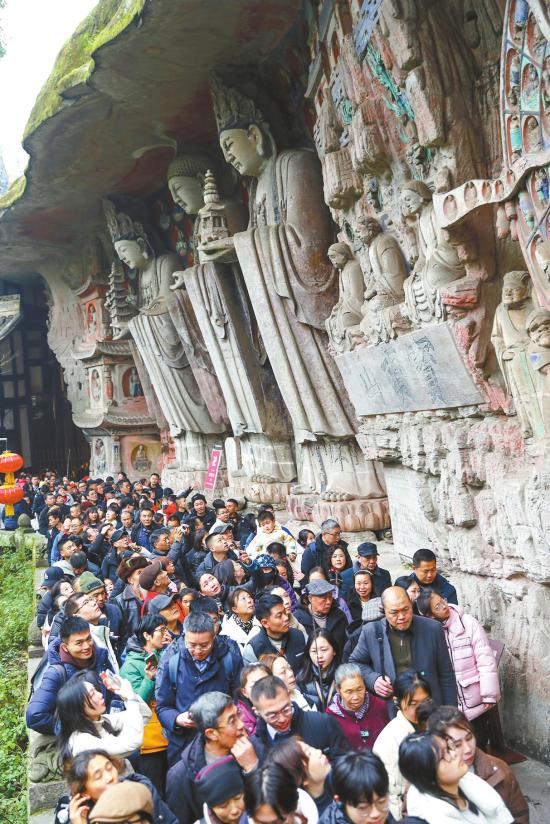

数字赋能“活起来”

去年,首款国产3A游戏《黑神话:悟空》横空出世,不仅在全球游戏领域引发轰动,也成为中国文化输出的一张亮丽名片。作为游戏取景地之一的世界文化遗产大足石刻也备受关注。去年国庆黄金周假期,大足石刻景区不断升温,旅游人次再创新高,共计10.04万人次,同比增加22.2%。尤其是10月3日,景区当日接待量高达2.3万人次,刷新景区单日人数历史纪录。

近年来,大足石刻研究院不断探索文物活化利用新途径与新方式。《黑神话:悟空》中,大足石刻的护法神龛、千手观音、观无量寿佛经变相、地狱变相等造像被1:1还原到游戏世界里,让大足石刻再次“出圈”。

数字化的应用在石刻景区也有所体现。“躺”在大足石刻游客服务中心球幕影院的座椅上欣赏“大足石刻”,全方位了解定制自己的“五山”旅行……这些都能在大足石刻游客服务中心数字影院实现。

大足石刻游客服务中心是宝顶山景区提档升级工程的一项重要内容,于2022年7月20日正式投入运行。中心包括旅游综合服务区、接待大厅及公共服务空间、数字影院等,同时还具备了完善的功能配套,包括0.6万平方米游客中心主题广场、2.91万平方米集散广场,以及室外生态停车场、车辆转运场及2.7公里游客步行道等,致力为广大游客带来更加个性化、高质量的景区导览、接驳、游购、休闲等服务。

游客服务中心主体建筑分为地上两层、地下一层,最引人关注的是两个按照300人观影标准建设的8K球幕影院和4K宽银幕影院。在这里,每天都会定时放映7场次大足石刻特种电影《天下大足》和《大足石刻》。

4K宽银幕电影《天下大足》以电影叙事方式,重点突出大足石刻的开创和历史演进过程。8K球幕电影《大足石刻》则向观众重点展示石刻的艺术价值,让观众从多维度全面了解大足石刻。

随着科学技术的发展和影像展示手段的迭代更新,尤其是数字技术的日新月异,大足石刻运用人工智能、云计算、大数据等核心技术创建“智慧景区”,数字赋能让世界文化遗产“活化”变为了现实。

千手观音、华严三圣近如眼前;漫步青石小路,一日可览宝顶山四季美景……大足石刻“飞上云端”,让更多人感受世界文化遗产之美,这得益于去年上线的“云游·大足石刻”元宇宙景区。

“云游·大足石刻”项目依托数字孪生、实时云渲染、边缘云计算、数字虚拟人等前沿数字信息技术,打造集文化性、观赏性、互动性、趣味性为一体的云端数字体验景区,旨在推动大足石刻形成“线上云游、线下体验”的文化旅游新格局。

类似的文物数字保护和利用工作,大足石刻开展了大量有益的探索和实践,它们推动着大足石刻保护利用工作实现新突破,逐步构建起大足石刻保护、管理、研究和利用的数字资源保障体系。接下来,大足将努力把石刻文化打造成巴蜀文化旅游走廊的重要引领、川渝石窟寺国家遗址公园的重要支撑、中华优秀传统文化传承的重要基地、世界文明交流互鉴的重要载体。

记者 毛双 特约通讯员 曾蕊(图片为资料图)

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册