文物保护管理机构 守望传承 奋进前行

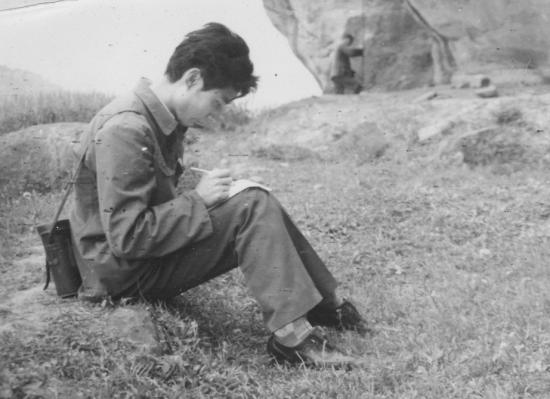

20世纪80年代,文物保护工作者参加石窟寺野外调查。

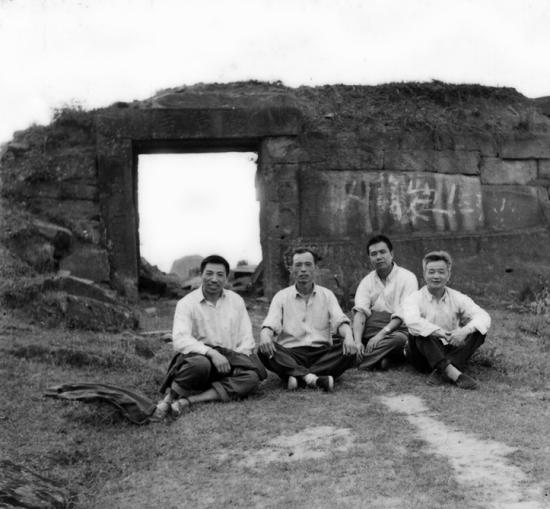

1978年,陈明光、郭相颖、邓之金等开展佛祖寺文物调查。

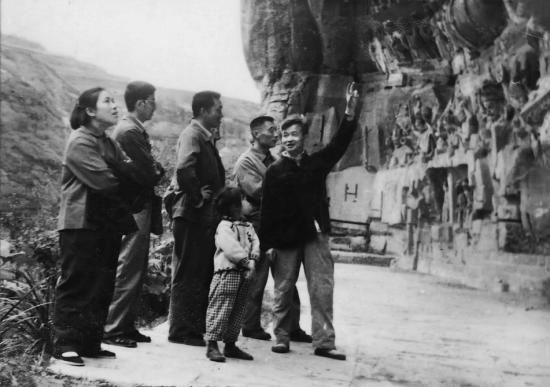

1976年,邓之金在宝顶山大佛湾介绍石刻造像。

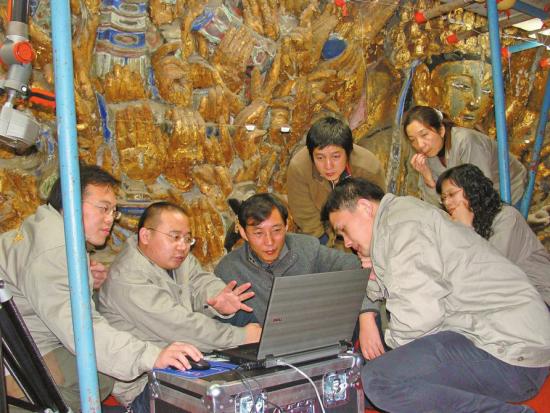

2008年,千手观音修复工程现场。

1974年建成的北山石刻文物区接待室和办公用房,结束了管理人员在保护长廊搭房守护的历史。

1984年夏,建成的大足县文物保管所办公楼房,共2层楼、570平方米,结束了依附大足电影院办公且仅有2间办公室的历史。

机构变迁——

1952年,设立大足县文物保管委员会,下设大足县石刻保管所,是四川省最早的4个文物保管所之一。

1953年,大足县石刻保管所更名为大足县文物保管所,至70年代几经撤并、恢复。

1984年,设立大足石刻艺术博物馆,与大足县文物保管所实行一套机构、两块牌子的管理体制。

1990年,更名为重庆大足石刻艺术博物馆。

2011年,更名为大足石刻研究院。

20世纪80年代后,先后成立大足石刻研究学会、四川省社会科学院大足石刻艺术研究所等社团组织和科研平台。

2019年,大足石刻研究院(大足石刻博物馆)调整为市文旅委(市文物局)直属副厅级事业单位。

文物保护管理机构

守望传承 奋进前行

大足石刻是大足区境内所有石窟和摩崖造像的总称。在历史上,大足之造像无统一称谓。1945年,杨家骆所率“大足石刻考察团”,始名“大足石刻”。

20世纪50年代前,大足石刻主要由僧、道管理。新中国成立后,各级党委和政府高度重视大足石刻保护机构建设。自1952年设大足县石刻保管所以来,以保护机构为主要阵地,大足石刻保护工作者筚路蓝缕、沐风栉雨,接力坚守,用青春和生命让那些遗失在荒山野岭的艺术珍宝重焕光彩。

文化遗产保护从无到有

1952年11月12日,大足县政府成立大足县文物保管委员会,下设大足县石刻保管所,设主要责任人和干事各1人。至此,大足石刻有了专门的保护机构。

关于文管所的成立过程,原大足县文物保管所副所长邓之金仍然记忆犹新。

邓之金是新中国成立后,第一代石刻保护者之一。他见证了文化遗产保护从无到有,大足石刻保护从1952年成立文物保管所,到如今法律法规健全、保护体系完善的全过程。

1950年,成立伊始的中华人民共和国作出了修建成渝铁路的重大决策。中共中央西南局第一书记邓小平敏锐地察觉到,在修建铁路的过程中可能会发现很多有价值的文物,于是他亲自“点将”,让重庆大学著名学者张新担任西南文教部文物调查征集组组长。当年12月,张新到大足考察了南山、北山、宝顶山、石门山等10多处石刻。

邓之金回忆到,这次考察紧接着便促成了两件事。第一件便是1952年6月,西南文教部拨专款1.2万元,新建北山佛湾保护长廊,并培修部分石刻。第二件便是在1952年11月12日,大足县政府发文通知成立大足县文物保管委员会,下设大足县石刻保管所。

1953年上半年,邓之金调入大足县石刻保管所北山石刻工作。不久之后,大足县石刻保管所更名为大足县文物保管所。

调到北山后,邓之金接到的第一个工作便是修建长廊。他跟随时任石刻保管所主任陈习删,和修建工人同吃同住,对工人的具体技术严格把关。

“起初来的时候,条件很差,我们住的地方就在旁边搭建的很破烂的小屋里。”1953年下半年,为了抢修宝顶山父母恩重经变相的崖壁基脚,邓之金住进了崖壁下方临时搭建的工棚里。

尽管条件十分艰苦,但在文物保护者的共同努力下,文管所先后开展了北山保护长廊修建、父母恩重经变相崖壁基脚的抢修、北山崖壁水害治理等,这也是大足县石刻保管所成立之后,实施的最早的一批基础性保护工程。

机构不断升级,保护不断提升

上个世纪80年代,大足县文物保管所还没有专门的办公地点。当时在县文化馆偏房里面,有三间大概4米见方的小屋子,但作为办公室的就只有一间。所里投入工作的只有两个人,一个是邓之金,另一个便是重庆文史馆馆员、原大足石刻艺术博物馆馆长郭相颖。

1974年,37岁的郭相颖从小学老师的岗位调动到大足县文物保管所工作。“当时山上的情景跟今天这种车水马龙的景况相比,真是天壤之别呀!”郭相颖说,那时候山上的条件艰苦,充满考验。

“考验的第一关就是缺水,早上洗脸的水,存着晚上用来洗脚。”郭相颖说,就盼着下雨天,不用四处找水,在附近就能挑一两百斤。

山上不止没水,也没有吃的,下一趟山又极不方便,郭相颖就自己在文管所的自留地上种菜;没电,他就用墨水瓶自制煤油灯。像这样过了半年,工作环境总算安定了下来。

1984年,大足区设立大足石刻艺术博物馆,与大足县文物保管所实行一套机构、两块牌子的管理体制。

“我一直就认定大足石刻是值得我一生奉献的事业。”郭相颖说,那时候大足县文物保管所仍然是一个科级单位,人才奇缺,加上工人总共只有十几人。

1990年,郭相颖获批拿到60个名额指标,正式组建县处级重庆大足石刻艺术博物馆,并由他出任首任馆长。

当时,随着改革开放的进程,越来越多的外国人到大足石刻参观,市委、县委提出一个口号,“要让大足石刻走向世界”。于是,郭相颖便把大足石刻申请世界文化遗产作为目标,此后近十年便一直为此四处奔走。

2019年,经中央机构编制委员会办公室批复同意,重庆市编委批准,大足石刻研究院(大足石刻博物馆)由大足区管理的正处级公益二类事业单位,调整为市文化旅游委(市文物局)所属副厅级公益二类事业单位,委托大足区管理。

“随着文物保护机构的不断升级,文物的保护力度不断提升。”大足石刻研究院院长黎方银介绍说,80年代以来,大足石刻的大部分收入都用在了景区参观环境和设施的改善方面。20世纪90年代大足石刻申报世界遗产的时候,还对环境进行了大规模整治。特别是在2012年至2015年,实施了宝顶山石刻景区提档升级工程,使环境更优美、设施也更完善。2015年,全国石质文物保护一号工程——大足千手观音造像修复工程,历时8年竣工。由于千手观音造像体量巨大、修复难度之高,在我国像这种大型不可移动的石质文物修复尚属首次,工程的成功实施在文物修复界引起了巨大的反响。

从管理规定到法规保护

新中国成立后,大足石刻之所以能得到较好保护,首先得益于相关法律法规、文物保护政策和各项规划计划的贯彻落实。

20世纪50年代至今,重庆市颁布过《重庆市实施<中华人民共和国文物保护法>办法》《重庆市大足石刻保护条例》两部地方性法规。重庆市政府及文物行政部门、大足区政府针对重点文物保护单位和重要文物保护工作,发布过诸多管理办法和暂行规定,还出台过若干政策、指导性文件。重庆市文物行政部门、大足区政府、大足石刻管理机构还在不同时期制订过相关的规划与计划。这些地方法规、行政规章、规范性文件、规划与计划等,为大足石刻保护工作和文物事业的发展起到了重要作用。

1994年6月7日,重庆市文化局、重庆市规划局印发《重庆市划定文物保护单位保护范围和建设控制地带的暂行规定》。该《规定》是划定文物保护单位保护范围和建设控制地带,加强文物保护工作的一项重大措施和政策依据。

1999年6月4日,重庆市文化局印发《重庆市地面文物修缮管理办法》。该《办法》明确了适用范围、文物部门的管理、监督权利;地面文物修缮保护方案制定、设计、施工的基本原则;地面文物修缮必须履行完善的审批程序等,为在全市范围进行地面文物修缮提供了可操作性的政策依据。

1998年1月6日,重庆市政府印发《重庆市人民政府关于印发大足县宝顶山、北山摩崖造像两处全国重点文物保护单位保护范围和保护管理办法的通知》。该《通知》明确了宝顶山摩崖造像(大佛湾、万岁楼、圣寿寺、小佛湾、圣迹池区域,广大寺、小坡、高家坡区域,倒塔、对面佛、山王庙、龙头山等17处保护单位,石门山摩崖造像,北山摩崖造像(北山佛湾造像、多宝塔(含北塔寺及附近石刻造像)、营盘坡石刻、观音坡石刻、佛耳岩石刻、南山摩崖造像、石篆山摩崖造像)的重点保护范围、一般保护范围和建设控制地带。《通知》强调,“在全国重点文物保护单位保护范围及建设控制地带内,应严格遵照《中华人民共和国文物保护法》及其《实施细则》等法律、法规进行严格保护和管理”,根据《中华人民共和国文物保护法》第十一条、第十二条规定,明确了文物保护范围区域内的禁止行为和有关审批程序等……

在颁布的众多文物法规中,《重庆市实施<中华人民共和国文物保护法>办法》和《重庆市大足石刻保护条例》作为地方法规,对大足石刻保护具有非常重要的作用。

2005年9月29日,重庆市第二届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过该《办法》,自2005年11月1日起施行。2016年9月29日,重庆市第四届人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订。该《办法》共31条,明确了重庆市政府和区县政府,以及各级文物、规划、建设等行政主管部门在本行政区域内文物保护的各自职责。并就城市总体规划、建设、历史文化名城保护、城镇体系规划中涉及地下文物安全、保护需要履行的法律手续、保护职责、经费来源等做出了明确规定,并对违反《办法》的行为做出了具体的处罚规定。

《办法》第十三条设立专款,对加强大足石刻世界文化遗产的保护和管理作出了明确规定。

2017年3月29日,重庆市第四届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过该《条例》,自2017年6月1日起施行。2018年7月26日,重庆市第五届人民代表大会常务委员会第四次会议修正。该《条例》是重庆市首部针对单体遗产保护制订的地方性法规,分为总则、保护管理、合理利用、法律责任和附则五章,共三十七条。明确列入《世界遗产名录》和全国重点文物保护单位的大足北山、宝顶山、南山、石篆山和石门山摩崖造像,及其附属的其他造像、古建筑、古遗址和附属文物,适用该《条例》。《条例》对管理体制、保护管理、合理利用等事项作出了规定。该《条例》的施行,标志着大足石刻将得到更加严格规范、更加全面细致、更加科学合理的保护和管理,而破坏文物、扰乱景区正常秩序的行为,将受到法律惩戒。(本版图片由大足石刻研究院提供)

记者 毛双

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册