龙水好丰景 归园飨食趣

濑溪河畔,千年古镇龙水镇静卧在大足区中南部。这片 99.3平方公里的土地,北接潼南,南通邮亭,西连安岳,东望永川,地势平坦如砥,气候温润如玉。作为西南地区闻名遐迩的五金之乡,龙水镇在工业铿锵的脉搏之外,更有着农业阡陌纵横的诗意,孕育着“宝顶牌冬菜”“横店蔬菜”“八柱花椒”“稻+”等金字招牌,续写着现代农业的新篇章,绘就出一幅“五金为骨,农业为魂”的壮美画卷。

“窖藏”时光

一坛冬菜的岁月沉淀

“入户闻其香,室内有冬菜”。大足冬菜,属川渝特产,因种植、生长、收获多在冬季,故得此名。大足冬菜以“鲜、香、脆、嫩”闻名,历经播种、收获、晾晒、腌制、装坛、开坛等多道细致的工序,镌刻出独特的风味。每一道工序都凝聚着匠人的智慧与心血,尤其是窖藏环节,更是决定大足冬菜品质的关键。大足冬菜的窖藏不是藏,而是“晒”,将装好的坛,像列方阵一样,整齐地排在晒坝里,至少历经三年的日晒雨淋,吸收日月之精华、雨露之甘甜,经时间慢火淬炼、世间岁月沉淀,色泽逐日深褐油亮,香气愈发醇厚,口感更加爽脆。带着独特自然发酵香气的大足冬菜,无论是佐粥、炒菜还是调味,都能增添别样风味,是川渝地区深受喜爱的传统腌菜,素有“菜味精”“十里香”的美誉,被列为“中国传统名腌菜之一”。

推开大足冬菜博物馆的大门,老坛壁上的盐霜在灯光下泛着细碎的光。大足冬菜酿制技艺传承人李华琼正用布满老茧的手,演示着古法冬菜的装坛技艺。“你看这芥菜必须要晒足时间方能装坛,坛口的黄泥得掺上糯米浆才封得住气。”

每年霜降,博物馆外的晒场就成了金色的海洋。数万斤芥菜在竹匾里舒展着叶片,接受阳光的亲吻。李华琼总说:“冬菜和人一样,要经得住晒。太阳越大,来年的味道越足。”这些经过时光淬炼的冬菜,最终会变成餐桌上的点睛之笔,让寻常日子多了份岁月沉淀的滋味。

这种源自土地的美味,不仅是时间的馈赠,更是传统技艺的延续。

李华琼深知,传统工艺是冬菜的灵魂。她严格遵循“白露播种、立春收获”的自然节律,传承晾晒、腌制、装坛、开坛等古法工序,同时引入自动化炒制、无菌包装等现代技术,实现传统与创新的完美融合。

通过苦心经营,公司逐渐发展成为一家以大足冬菜为主要生产原材料、专业从事冬菜深加工及销售于一体的市级农业龙头企业,拥有冬菜原料种植基地5个,面积1万余亩,年生产加工冬菜及系列调味品能力达3000吨,冬菜成品市场占有率在行业内名列前茅,年产值5200万元。

2013年,在义乌经商的李华琼收到同乡捎来的大足冬菜,热油翻炒间,棕褐油润的冬菜与猪肉交织出醇厚鲜香,瞬间勾起她对故乡的思念。而不久,李华琼偶然得知,生产“宝顶牌”冬菜的企业因资金断裂濒临破产,她毅然决定重振“宝顶牌”冬菜,收购大足冬菜商标、车间和部分成品,成立了重庆市鼎翔农业发展有限公司。“这是老祖宗留下的宝贝,不能在我们这代人手里断了香火。”这是李华琼最初的心声。

接手之初,李华琼面临的是一个烂摊子:厂房租期将满,设备老旧,销售渠道几乎瘫痪。但她没有退缩,带着工人改良工艺、设计包装、研发新品,重塑品牌。为打开市场,2015年她带着大足冬菜进京参加央视网优选品牌评选,同年将产品送入义乌国际商贸城,迈出“借船出海”第一步,也开启了大足冬菜的又一个春天。

在李华琼的努力下,“宝顶牌”冬菜先后被评为“重庆老字号”“重庆市非物质文化遗产”“央视网优选品牌”等荣誉,产品涵盖原味冬菜、下饭菜、调味品、礼盒等多个品种,研发了冬菜烧白、冬菜包子等预制菜,冬菜烧白成功入选“渝味360碗”,远销上海、浙江、云南、贵州等地,并出口韩国、日本、美国、澳大利亚等海外国家和地区。2020年,集冬菜历史展陈、加工体验、美食品味等于一体的大足冬菜博物馆建成。2023年,大足冬菜博物馆依托产业基地成功申报中小学实践教育基地,年接待游客近5万人,成为大足乡村旅游新地标。

如今,大足冬菜以其绿色无污染、营养丰富、风味独特而广受青睐,成为龙水镇农业品牌中的一张亮丽名片,走俏市场,飘香千里。

横店蔬菜

万亩菜园的绿色新篇

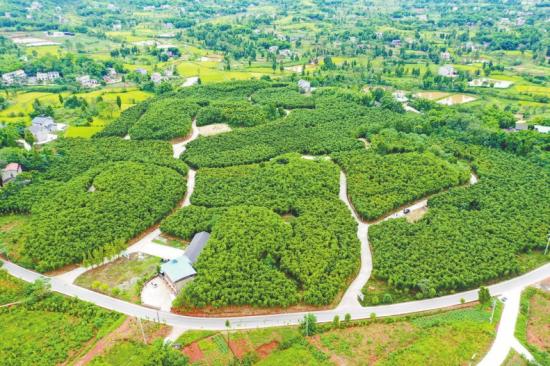

沿着大足区龙水镇横店村蜿蜒的乡村公路行驶,一幅现代农业的壮美画卷徐徐展开。连片的蔬菜基地铺展在濑溪河畔,400余栋透明大棚在阳光下熠熠生辉,空气中弥漫着泥土与蔬菜的清香。这里不仅是全区规模最大的绿色蔬菜产业基地,更是“横店蔬菜”品牌的发源地,年产量达800万斤,年产值突破4000万元,20世纪90年代起便有多位国家级领导先后到横店新村视察蔬菜产业,并对横店蔬菜产业发展给予高度评价。

清晨五点,当城市还在沉睡,横店村的菜农们已开始了一天的劳作。“我们的番茄全程采用绿色防控技术,太阳能杀虫灯配合生物除虫措施,农药使用量减少了70%。”技术员曾师傅介绍道,在标准化种植区,刚采摘的番茄糖度达到6.2%,远超普通番茄4.5%的糖度,咬上一口,清甜的汁水溢满口腔,穿越唇齿,点燃了一整天的精气神。

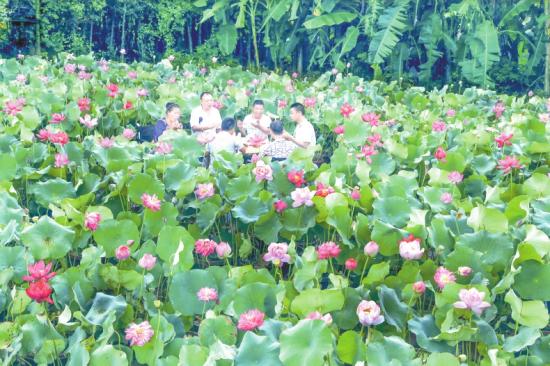

优质的产品,吸引来了大批游客,蔬菜也逐步“接二连三”。沿着横店蔬菜基地百米观光长廊,游客可以认识各种新奇蔬菜品种,还可以体验亲子采摘,更可以品尝各种美食。“周末带孩子来摘菜,中午在农家乐吃现摘的蔬菜火锅,下午还能参加农事体验课。”来自主城的张女士开心地说道。横店村通过乡村旅游,接待游客上万人,带动村民户均增

收1000余元。

“名声在外,就要乘势而上,找到更好的自己。”横店村书记说道,为延续横店蔬菜的高品质,做大做响品牌效应,横店村坚持科技赋能,让高科技服务最基础的蔬菜种植。2025年,投资120万元,建成20亩连栋水培恒温大棚,番茄实现了从3月到11月的持续采收,单茬采收期延长至30天,亩产突破3万斤。大棚内的调控系统可以精准控制温湿度,水肥一体化设备将肥料利用率提升至85%。如今,连片的蔬菜大棚在夕阳下泛着金光,冷链物流车正将新鲜的蔬菜运往主城。这个有着悠久种菜历史的村庄,正用科技的力量续写着“菜篮子”工程的新篇章,从传统种植到智慧农业,从单一生产到三产融合,横店村的实践生动诠释了“绿水青山就是金山银山”的发展理念,也让城乡之间的美味纽带愈发紧密。

“我们要让横店蔬菜成为重庆人餐桌上的品质保证,更要让乡亲们在家门口就能过上城里人羡慕的生活。”横店村坚持党建统领,采用“合作社+农户+集体经济”的经营模式,成立集体经济组织3个,构建起集种植、加工、销售、技术培训于一体的全产业链。“以前各家各户单打独斗,辛苦一年也赚不了几个钱。”村党支部书记赵应良回忆道。该模式把产品定价权牢牢掌握在自己手中,打破了各种各的、各销各的落后种植经营模式,有效解决了村民卖菜难、收入低的问题,更增加了村集体经济收入。2023年,合作社统一流转150亩土地进行整治后,以每亩2000元转租给种植大户,仅此一项就为村集体增收30万元。新建的10亩观光蔬菜大棚种植的七彩番茄、水果黄瓜等特色品种,通过电商平台售价达到普通蔬菜的2—3倍。村民老刘算了一笔账:“我家5亩地流转后,年租金3000元,我在大棚打工年收入3万多元,年底还有2000多元分红,比以前自己种菜强多了。”

一把龙水刀,一坛老冬菜,一捧鲜菜心……龙水刀的寒光与农产品的肌理,在千年的时光里早已织成密不透风的网——铁刃把农耕文明的基因,刻进了每道刀刃的弧度里,行走于龙水的街头巷尾,处处可见的这片土地最古老的对话,诉说着龙水刀与农产的千年之约——铁与土的共舞。

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册