陈卉丽:我心归处是大足

编者按:

在五一国际劳动节即将到来之际,为大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,带动广大职工争当锐意改革的先锋、推动发展的楷模,即日起,新渝报推出“劳动筑梦·榜样同行”系列报道,挖掘受表彰对象的先进事迹,敬请垂注。

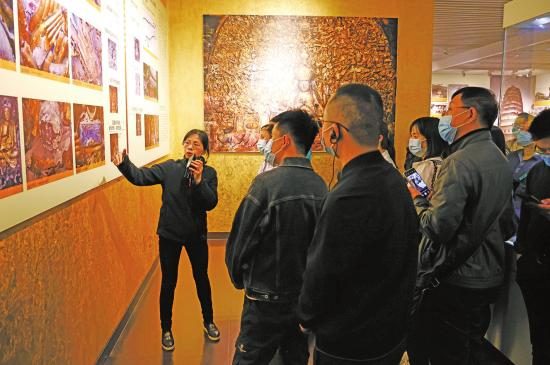

有这样一群人,他们以匠心守护历史,用执着书写传奇,世界文化遗产大足石刻的守护者陈卉丽便是其中之一。从风华正茂到鬓染霜白,她带领团队让千年石刻重现光华,更以“择一事终一生”的信念,诠释了新时代工匠精神的深刻内涵。

陈卉丽,大足石刻研究院文物保护工程中心主任,是大足石刻的“文物医生”,是同事眼中的“拼命三娘”,更是全国石质文物保护领域的标杆人物,自1995年投身文物保护工作以来,始终扎根一线,与风化、渗水、微生物侵蚀等“文物杀手”展开无声较量。

陈卉丽说:“我虽不是大足人,我心归处却是大足,守护大足石刻是我穷其一生追寻的梦想。文物是不能永生也不能再生的,通过我的微薄付出,能够让大足石刻延缓消逝的步伐,是我这辈子最自豪的事。”

2011年,陈卉丽迎来职业生涯最大挑战,担任大足千手观音抢救性保护工程石质修复组组长。这一历经800年风雨的文化瑰宝,曾因34种病害缠身而濒临损毁。面对国内无先例可循的难题,陈卉丽带领团队用“绣花功夫”攻坚仅主尊造像的修复方案就修改了上百次。8年鏖战,830只手、近万张金箔重现璀璨,这项“全国石质文物保护一号工程”,开创了我国大型不可移动文物修复的新纪元。

“看待历经沧桑的文物,我认为就像是需要精心呵护的病人,不仅需要‘望闻问切’全面诊疗,更需要现代前沿科技的加持,展开精准、科学的保护、修复,同时,如何合理利用文物,使其‘活’在当下,也是我们需要考虑和践行的重点。”陈卉丽说,“这不是一件容易的事情,涉及领域非常广,不是一两个人就能办到的,需要全社会的关注和参与。”

近年来,陈卉丽将实践经验转化为理论成果,出版45万字专著《大足石刻保护探索与实践》,填补行业空白;她发表的20余篇学术论文,成为文物保护领域的“技术宝典”。在她的带领下,团队研发出多项专利技术,推动文物修复从“经验主导”迈向“科技赋能”。她组建的“重庆市工人先锋号”团队,培养出数十名专业修复师,让大足石刻保护事业薪火相传。面对“全国先进工作者”“巴渝大工匠”等荣誉,她总说:“我只是做了该做的事。每一尊造像都是历史的见证者,我们修复的是文物,守护的是文明。”

择一事终一生,不为繁华易匠心。陈卉丽用半生时光践行着对文化遗产的承诺,让千年石刻在新时代焕发生机。她的故事,不仅是开山化石、励志图新精神的缩影,更是中华文明赓续传承的动人篇章。

记者 李东 陈柯男

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册