重庆的“规划之道”

重庆轨道列车行驶在花海,如开往春天的列车。

西部(重庆)科学城金凤实验室展厅。

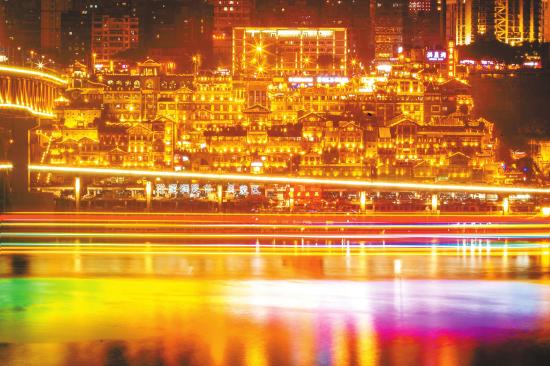

洪崖洞夜色奇幻美丽。

十八梯传统风貌区。

大足龙中路片区街区品质提升。(本网资料图)

习近平总书记曾指出,城市规划在城市发展中起着重要的战略引领作用,考察一个城市首先要看规划,规划科学是最大的效益,规划失误是最大的浪费,规划折腾是最大的忌讳。

作为世界上唯一建在平行岭谷的超大城市,重庆有3400多万常住人口,集大城市、大农村、大山区、大库区于一体,城市规划区别于国内外其他城市,有着自己的鲜明特征和独特逻辑。

未来,重庆城市规划的重点在哪里?市委书记袁家军在4月4日召开的城市规划工作专题会议上指出,做好持续优化、彰显特色、放大优势三篇大文章,把握规划关键要素,强化整体智治,以高水平规划引领支撑现代化新重庆建设。

根据“城市成长烦恼”与时俱进、持续优化

城市发展是一个动态的历史过程,规划要根据“城市成长烦恼”与时俱进、持续优化。

城市规划如同设计师在“一张白纸”着墨,下笔之前,设计师首先要清楚地知道这个城市的发展目标是什么。

重庆作为中西部地区唯一的直辖市、国家重要的中心城市,城市规划要盯住创新之城、开放之城、便捷之城、宜居之城、生态之城、智慧之城、人文之城这个目标,着力增强城市发展能级和综合竞争力,努力让人民生活更美好。

明确了目标方向,城市规划还要处理好每一个“笔画”的细节,综合考虑城市功能,科学布局各类要素,强化系统集成。

城市规划,交通先行。要优化交通布局,把握区位特点,树立现代交通理念,科学规划多元、立体、交叉、无缝衔接的现代综合交通枢纽,构筑快速通达、便捷顺畅的交通网络。

城市规划,产业为重。要优化产业布局,突出高端化、智能化、绿色化发展,进一步优化重大生产力布局,推动产业集聚集群发展,加快构建现代化产业体系。

城市规划,以人为本。要优化城市功能布局,精心布点教育、医疗、文化等公共服务设施,打造城市新地标、塑造城市新名片,提升城市影响力。

城市规划,生态为底。要优化生态布局,构建山清水秀的空间,突出城市文化底蕴,延续城市文脉,提升城市整体风貌。

……

此外,城市规划不仅要会“作画”还要会“算账”,做到功能最优、成本最优,更好实现从局部最优到整体最优。

对每一个城市而言,其土地、资金、产业等资源都是有限的。这就要求城市规划要改革创新,把“有限”变成“有效”,把“低水平重复建设”变成“高水平循环利用”。不能只顾眼前、不看长远,只打小算盘、没有大格局,只算“数量账”、不算“质量账”,只算“投资账”、不算“效益账”。

总体来说,就是要以资源最优组合实现国土空间效益最大化。

彰显自己的特色至关重要

如何才能让一个城市有自己的灵魂,让人“读千遍也不厌”?彰显自己的特色至关重要。

重庆在城市规划中,要立足资源禀赋和发展实际,找准自身特点,突出核心竞争力。

那么,重庆城市规划要立足哪些特色?

自然禀赋独一无二。重庆山水环绕、峡江相拥,兼具山城、江城特色,在全世界的大城市中都是少见的。

重庆凭借“8D城市”的魔幻色彩,吸引了无数游客前来打卡。未来,城市规划要进一步因地制宜、因势利导,创新布局道路、桥梁、隧道、公园、楼宇等空间形态,突出山地城市的层次感、立体感,让地形地貌成为城市设计的“加分项”和“吸睛点”。

同时,重庆是一座很有气质的城市,山水资源无可替代。城市规划要注重城市形态与色彩、天际线与山脊线相协调,让得天独厚的自然禀赋与现代城市浑然一体。

文化底蕴独特厚重。重庆城市规划要体现城市独特的人文精神和城市气质。比如,一个个老街旧巷,都很有重庆味道、山城特色,是重庆城市文化传承的毛细血管。

特别是,像弹子石老街、十八梯、磁器口古镇、歌乐山国家森林公园等历史文化街区、红色文化公园,是重庆重要的历史文化载体。在城市规划中,要处理好改造开发和历史文化遗产保护利用的关系,在保护中发展、在发展中保护。

产业集群特色鲜明。重庆是国家重要老工业基地,正全力打造国家重要先进制造业中心,城市规划要服务于现代产业的高质量发展。

特别是要突出“2+6+X”产业布局,为智能网联新能源汽车、电子制造业两大万亿级产业集群,集成电路等六大特色产业集群,卫星互联网等若干未来产业做好国土空间规划,为未来发展留足空间。

实现差异化发展、高质量发展

时间在炫耀它的目光,想要看穿我们能走多远。一座城市,何尝不是时间的作品。

新时代新征程新重庆,城市规划要面向未来,把特色转化为优势,把优势转化为胜势,实现差异化发展、高质量发展。

把自然禀赋转换成城市品质提升优势。比如,重庆拥有独特的山水资源、江岸资源,是提升城市品质的宝贵资源。城市规划要坚持整体谋划、防止碎片化,做好留、改、拆、增工作,彰显现代感和艺术气息,打造更多老百姓共享的亲水岸线、口袋公园等开放空间。

特别是,规划要以综合解决城市病为突破口,有序实施城市修补和生态修复,打造宜居、宜业、宜游的魅力城市,增强重庆对优质人才、前沿科技、高端产业等关键要素资源的吸附力。

把产业特色转化为经济增长优势。产业作为城市经济增长的最强引擎,城市规划要为特色产业发展给出“最优解”。

这就好比下围棋,讲究“金角银边”,棋子放置的位置不同,其效果也不同,棋手要抢先进驻棋盘的角和边,争取效益最大化。

城市规划也一样,要提前谋篇布局,为产业发展布局合理空间、有利位置,推动集群化、集约化、特色化发展,争取价值最大化。

比如,两江新区、西部(重庆)科学城可以对标国际一流、国内领先的规划建设,集聚高端要素,发展软信、新能源等高端产业。

又如,渝西地区规划可以聚焦推动城市组团发展、培育世界级产业集群、提升现代农业发展水平,更好地与四川实现优势互补、相向而行,努力打造双城经济圈建设先行区。

把文化底蕴转化为城市软实力优势。文化软实力是城市综合竞争力的关键指标。重庆坐拥巴渝文化、三峡文化、抗战文化,多层次、多领域、多形态的历史文化为城市规划铺垫了厚重的底色。

城市规划要从文化重塑、文脉延伸、空间重构、功能转换、氛围营造等角度出发,找到“新旧”平衡点,建构文脉延续、文化创新的城市空间。让城市发展更有温度、更有厚度,走出一条内涵集约式高质量发展的新路。

来源:重庆瞭望

大足>>

推动城乡美美与共

打造城乡融合示范区

党的二十大报告强调,着力推进城乡融合和区域协调发展。

2019年12月,国家发改委发布《关于开展国家城乡融合发展试验区工作的通知》,认定11个国家城乡融合发展试验区,大足区位列其中。

近年来,大足区作为首批国家城乡融合发展试验区,聚焦城乡融合发展,坚持以人为本,积极实施城市更新行动,全面推进乡村振兴,促进城乡基本公共服务均等化,推动人才、土地、资本等要素在城乡间双向流动和有机融合,加快实现城乡“各美其美、美美与共”,城乡融合示范建设取得一系列显著成效。

2022年,预计城乡居民人均可支配收入分别达到44833元、22803元,分别增长4%、6%,群众获得感、幸福感、安全感、认同感持续提升。

宏声广场—龙中路—插旗山大桥沿线地处大足老城核心区域,该片区形成于20世纪90年代左右,聚集了住宅小区、临街商业、广场等各类建筑,因历史久、人气旺被认为是大足人的母城记忆。

2022年9月,龙中路片区启动更新改造项目。从打造非遗记忆传承馆、大足画展艺术馆到增设老年服务站、社区食堂;从改造裙楼商业到激活濑溪河生态景观带;从设计人行道浮雕地砖文化引线到增加文化互动装置……龙中路片区更新改造项目正着力完善生活功能、产业功能、生态功能、人文功能和安全功能,加快补齐公共设施短板、打造就业创新载体、保护修复绿地绿廊绿道、积淀文化元素魅力、增强防灾减灾能力。

一方面,为城市留住根脉、留存记忆、留下“老味道”;另一方面,依据发展所需、群众所盼,实施有机更新,该项目不仅成为大足区母城城市更新项目的示范段,更是大足区努力实现“城市让生活更美好”的一个生动案例。

截至2022年底,大足区已累计改造老旧小区240个,建筑面积208.96万平方米,惠及居民21617户;正在改造老旧小区72个,建筑面积78.39万平方米,惠及居民8234户。据介绍,2023年—2025年,全区计划改造老旧小区148个,建筑面积191.09万平方米,惠及居民16830户。

2022年,大足区全面开展城市体检,形成大足区“城市发展优势清单”“城市发展短板清单”等城市体检报告。

“围绕建好独具大足特色的城乡融合发展示范区,需要强化顶层设计,进一步优化城市空间格局。”大足区相关负责人介绍,目前全区已经科学编制《大足区建设城乡融合示范行动计划(2022-2025年)》《大足石刻文化城建设行动计划(2022—2025)》《重庆市大足区城市更新专项规划》等规划文件。

同时,立足全区资源禀赋和发展基础,统筹生态保护格局、农业开发格局与城镇开发格局,构建区域协同发展的城镇体系,规划形成“一心两片、三极多点,两轴一圈层”的城乡空间结构;划定永久基本农田510.68平方公里、生态保护红线56.45平方公里、城镇开发边界92平方公里,“三区三线”划定成果顺利通过自然资源部审查。

随着大数据等信息技术的发展,智慧城市建设愈发引起社会重视。

近年来,大足区依托数字化城市管理平台建设,并入智慧停车、路灯、楼宇灯饰等子系统,加快建设“城市大脑”,实现城市管理“一屏通览”,城市管理日益精细化,城市治理水平不断提高。

比如,率先于渝西片区启动城市管理问题智能AI采集;运用人工智能、云计算、物联网等信息技术,搭建“大足区南山双向隧洞智能监控全覆盖”“大足区建筑工地视频数据综合应用系统”等城市管理智能化应用场景;升级区路灯智能照明控制模组,完善城市照明智能控制系统,实现路灯精准控制。

下一步,大足区将继续围绕国际化、绿色化、智能化、人文化,坚定推动“一中心三组团”向心发展、协调发展,高起点规划建设大足石刻文化公园新城,加快建设站城一体、产城景文融合发展的“未来城市封面”,着力做强中心城区,提升城市能级,增强辐射带动力。

一张蓝图绘到底。展望2025年,大足区力争城市人口、建成区面积分别达到70万人、70平方公里,城镇化率达到70%,城乡生产要素双向自由流动制度性通道全面打通,城乡基础设施一体化和公共服务均等化机制进一步健全,城乡居民收入差距进一步缩小,形成一批可复制可推广的大足城乡融合发展改革实践经验,建成全市乃至全国的产城景人深度融合、农文旅商一体化发展的城乡融合发展示范区。

来源:重庆日报

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号?

立即注册